Semantiche mito-ermetiche in alcuni quadri

di Guercino e Poussin

Parte Prima - Guercino

(Franco Baldini)

Non proverò nemmeno a spacciare quanto segue per oro colato: è soltanto il lavoro di un dilettante sollecitato da un enigma che le indagini professionali non sono riuscite a chiarire in modo soddisfacente. Sulla base della mia cultura, ovviamente abborracciata e lacunosa, ho costruito un'interpretazione diversa da quella comunemente accettata combinando in una costruzione un certo numero di indizi e anche quella che ai miei occhi somiglia molto a una prova. Tuttavia devo riconoscere onestamente che anche questa mia rimane soltanto un'ipotesi interpretativa di dignità non superiore alle altre: come tale non vale la minima polemica. La cosa migliore da fare è secondo me di leggerla come una fiction, un racconto di come le cose avrebbero potuto andare, che consente di scorrazzare liberamente in alcuni angoli poco noti del periodo storico a cavallo tra cinquecento e seicento. Insomma, non chiedo affatto al lettore di condividere le mie tesi, sarei però assai contento se la storia che sto per raccontare lo dilettasse almeno un poco. Infine, poiché questo non è che un divertissement, mi sono preso la libertà di risparmiarmi la fatica di dotarlo di un sistematico apparato di note che l'avrebbe inutilmente appesantito.

1. ET IN ARCADIA EGO

Il quadro che ci accingiamo a studiare è un olio su tela di cm.

82 x 91, eseguito pare intorno al 1618 dopo una breve visita dell'autore

a Venezia, ed è oggi alla Galleria Nazionale D'Arte Antica di Palazzo

Corsini in Roma. Dopo quasi quattrocento anni dalla composizione del dipinto,

gli storici dell'arte ammettono ancora che né le origini né

il significato del tema Et in Arcadia Ego sono chiari. È

nostra intenzione cercare di risolvere l'enigma.

In un paesaggio agreste e montuoso, sotto un cielo ancora notturno ma in cui si comincia a scorgere il chiarore che precede l'alba, due enigmatici personaggi si affacciano tra gli alberi da dietro una massa rocciosa di colore nerastro, di fronte alla quale sta un angolo di muratura che sorregge un grande teschio sulla cui calotta cranica è posato un moscone, mentre un topo sembra roderne il lato destro della mascella. Su un alberello sovrastante e biforcuto - il cui ramo superiore è verde mentre l'inferiore secco - sta un uccellino appollaiato, con il capo ritratto e le penne arruffate: dunque ancora visibilmente addormentato. D'altra parte anche la stasi del moscone - insetto che entra in attività solo di giorno - e la presenza di quell'animale notturno per eccellenza che è il topo, confermano inequivocabilmente l'ora - antelucana sia pur di poco - in cui abbiamo situato la scena. Nella parte frontale del pezzo di muratura - invisibile ai due personaggi dipinti, dunque offerta esclusivamente alla sagacia dello spettatore - campeggia in maiuscole latine la famosa scritta "ET IN ARCADIA EGO", sulla quale tanto inchiostro è stato inutilmente versato. I due personaggi, di cui sono visibili solo i torsi, dimodoché sembrano quasi emergere direttamente dalla massa rocciosa che sta loro davanti, appoggiandosi a bastoni di diversa lunghezza scrutano meditabondi il simbolo per eccellenza della morte corporale: l'uno è più giovane, imberbe, a capo scoperto e vestito di una tunica bianca mentre l'altro è più anziano, barbuto, ed ha il capo coperto da un voluminoso berretto, rosso come la tunica che lo riveste e della quale si scorge in alcuni punti il risvolto bianco.

Dobbiamo dire - a scanso di equivoci - che siamo ben lungi dal contestare il significato tradizionalmente attribuito dalla critica accademica alla composizione: certamente, e nel migliore spirito rinascimentale, i due personaggi stanno meditando sul mistero della morte, ma voler pretendere che con ciò si esaurisca il senso del dipinto, e che ciò sia addirittura confermato dalla misteriosa frase epigrafica, significa votarne i dettagli - in definitiva, tutta la materia formale che lo costituisce fisicamente - all'insignificanza più totale. Questo è - secondo noi - il maggior difetto di un'ermeneutica che, per il continuo timore di cadere nel discredito, finisce spesso per contentarsi di restituire soltanto l'evidenza.

Infatti, perché mai Guercino avrebbe esplicitamente conferito alla sua tela un carattere di enigmaticità così elevato se avesse voluto esprimervi solamente un'allegoria generica e per ciò stesso triviale? Nessuno ignora che una tale operazione lo avrebbe certo esposto, ai suoi tempi - tempi di erudizione preziosa e aristocratica e di ingegnosità geroglifica impareggiabile - al ludibrio generale. Quel che in questo modo si rende al pittore non è davvero un bel servizio: vuol dire ignorare lo sforzo che deve essergli costata l'inventio che la Galleria di Palazzo Corsini offre, ormai inutilmente, allo sguardo superficiale dei visitatori. Per parte nostra non dubitiamo che anche il Guercino, come ogni altro uomo di cultura del tempo, all'atto di accingersi a costruire nella propria mente lo schema di un'opera, doveva avere ben chiaro quel passo del De vulgari eloquentia in cui l'Alighieri dichiara le regole semantiche della scrittura, naturalmente estese anche al dominio delle arti figurative, e che vale la pena di trascrivere:

"Dico che, sì come nel primo capitolo è narrato, questa sposizione conviene essere litterale e allegorica. E a ciò dare a intendere, si vuol sapere che le scritture si possono intendere e deonsi esponere massimamente per quattro sensi. L'uno si chiama litterale, [e questo è quello che non si stende più oltre che la lettera de le parole fittizie, sì come sono le favole de li poeti. L'altro si chiama allegorico,] e questo è quello che si nasconde sotto 'l manto di quelle favole, ed è una veritade ascosa sotto bella menzogna: sì come quando dice Ovidio che Orfeo facea con la cetera mansuete le fiere, e li arbori e le pietre a sé muovere; che vuol dire che lo savio uomo con lo strumento della sua voce fa[r]ia mansuescere e umiliare li crudeli cuori, e fa[r]ia muovere a la sua volontade coloro che non hanno vita di scienza e d'arte: e coloro che non hanno vita ragionevole alcuna sono quasi come pietre. E perché questo nascondimento fosse trovato per li savi, nel penultimo trattato si mostrerrà. Veramente li teologi questo senso prendono altrimenti che li poeti; ma però che mia intenzione è qui lo modo de li poeti seguitare, prendo lo senso allegorico secondo che per li poeti è usato.

Lo terzo senso si chiama morale, e questo è quello che li lettori deono intentamente andare appostando per le scritture, ad utilitade di loro e di loro discenti: sì come appostare si può ne lo Evangelio, quando Cristo salio lo monte per transfigurarsi, che de li dodici Apostoli menò seco li tre; in che moralmente si può intendere che a le secretissime cose noi dovemo avere poca compagnia.

Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso; e questo è quando spiritualmente si spone una scrittura, la quale ancora [sia vera] eziandio nel senso litterale, per le cose significate significa de le superne cose de l'etternal gloria, sì come vedere si può in quello canto del Profeta che dice che, ne l'uscita del popolo d'Israel d'Egitto, Giudea è fatta santa e libera. Ché avvegna essere vero secondo la lettera sia manifesto, non meno è vero quello che spiritualmente s'intende, cioè che ne l'uscita de l'anima dal peccato, essa sia fatta santa e libera in sua potestate. E in dimostrar questo, sempre lo litterale dee andare innanzi, sì come quello ne la cui sentenza li altri sono inchiusi, e senza lo quale sarebbe impossibile ed inrazionale intendere a li altri, e massimamente a lo allegorico."

Non possiamo fare a meno di sottolineare a nostra volta il punto su cui Dante insiste alla fine e nel seguito della citazione che abbiamo riportato ossia che, laddove non s'intenda correttamente il "senso litterale", l'accesso agli altri è precluso, e "massimamente" l'allegorico. Vale ancora la pena di notare che questa tradizione ermeneutica - di cui l'attuale critica d'arte sembra far poco conto - durò imperterrita fino a tutto il Rinascimento.

Qual è dunque la "favola poetica" che può schiuderci l'intera semantica del dipinto? È noto che la tradizione della critica accademica la indica concordemente nelle Bucoliche di Virgilio, non curandosi affatto di rispondere alle ovvie obiezioni che una tal referenza suscita. Se infatti essa non può essere generica ma deve chiarire con precisione la relazione tra gli elementi assiali del dipinto - ossia due personaggi maschili, delle ossa umane e la regione centrale del Peloponneso denominata Arcadia - allora non si vede proprio come possa consistere in qualche brano delle Bucoliche. Anche considerando - come si conviene - l'Arcadia quale simbolo generico di un mondo pastorale idealizzato, constatiamo che in nessuna ecloga che in qualche modo vi si riferisce è mai questione di un cadavere o di ossa umane. L'ecloga VII, per esempio - che possiamo considerare di ambientazione arcadica anche se la scena si svolge sul Mincio perché comunque i suoi due protagonisti principali, Coridone e Tirsi, sono Arcadi - ha come oggetto una semplice tenzone poetica. L'ecloga VIII - in cui lo scenario del monologo cantato da Damone sembra collocarsi vicino al Menalo, montagna d'Arcadia - vede uno dei protagonisti - Damone, appunto - in procinto di suicidarsi per una delusione d'amore: anche se qui si tratta di morte, essa non è ancora avvenuta ma solo possibile. Infine l'ecloga X - unica ad esser chiaramente situata in Arcadia - contiene soltanto il lamento amoroso del poeta Gallo. La sola ecloga in cui si tratta di un morto, cioè Dafni, è la V, ma non è ambientata in Arcadia bensì in Sicilia, teatro notorio della vicenda dello sfortunato poeta-pastore figlio di Ermes e di una ninfa.

Non v'è dunque un solo passo in tutte e dieci le ecloghe che possa essere rispecchiato con buona fedeltà dal dipinto sicché la referenza, non essendo relativa alla lettera delle Bucoliche, potrebbe semmai rilevare soltanto dallo spirito che si coglie nel loro insieme. Per far cio' tuttavia, Guercino avrebbe dovuto incorrere in una violazione delle regole dell'esposizione vigenti al suo tempo: in una citazione, la lettera deve corrispondere alla lettera, non allo spirito di quel che si cita. In più, a noi pare che non vi sia nemmeno questa pretesa corrispondenza con lo spirito delle Bucoliche, che è notoriamente quello del turbamento indotto dal contrasto tra le varie condizioni - interiori ed esteriori - dell'esistenza umana: infatti, se guardiamo l'opera, non vi troviamo alcuna traccia di ciò, al contrario vi regna una specie di pace incantata culminante nella tranquilla, meditabonda e quasi reverente curiosità con cui i due personaggi osservano il teschio.

Ma, anche ammettendo per un momento che l'interpretazione tradizionale possa tenere, noi vediamo che questa ci schiude semmai soltanto un senso morale, mentre non ci permette minimamente di accedere né al senso anagogico né, soprattutto, a quello allegorico. E se si fosse trattato solo di un'allegoria generica, perché Guercino avrebbe dovuto usare l'artificio dell'iscrizione - sgrammaticata e apparentemente monca - per comunicarci quel senso di enigmaticità che non è mai sfuggito a nessuno degli osservatori del dipinto? Come recita il vecchio adagio: il diavolo si nasconde nei dettagli.

Naturalmente si può sempre sostenere che, proprio attraverso la lettura di Virgilio, il tema dell'Arcadia diviene, nel Rinascimento, un vero e proprio tópos artistico. Tuttavia non si può fare a meno di aggiungere che già in Petrarca la poesia pastorale è un contenitore buono a tutte le allegorie - estetiche, morali, gnoseologiche, politiche, ecc. - e con l'Arcadia di Sannazzaro diviene esplicitamente veicolo di iniziatismo: in questo romanzo si tratta sostanzialmente - come nella famosissima, ed ancor oggi altamente enigmatica, Hypnerotomachia Poliphili - di un'allegoria iniziatica imperniata sul tema ermetico della morte e della resurrezione. E così sarà per lungo tempo, attraverso il Marino e fino all'Accademia dell'Arcadia, di fatto nata - con il nome di Accademia di Camera - nel salotto di Cristina di Svezia, delle cui occupazioni ci da un'idea eloquente l'abate Francesco Cancellieri:

"La celebre Cristina Alessandra, Regina di Svezia, dopo di aver rinunciato il Regno, ed abbracciato la Religione Cattolica Romana, nel 1655, scelse per suo soggiorno questa Città, ove si applicò interamente a proteggere le Scienze, le Lettere, e le Belle Arti, fino al 1689, in cui terminò di vivere. Fra le sue occupazioni volle ancora tentare di rinvenire l'Arte cotanto decantata, e non mai trovata di far l'Oro. Onde fatti costruire nella propria abitazione vari Laboratori, invitò i Dilettanti di una tal'Arte, ad andare a fare in essi le loro operazioni, somministrando loro, quanto occorreva per eseguirle."

Tenuto conto di ciò appare chiaro che il tema pastorale - quando è affrontato da un artista del primo '600 - non può assolutamente essere evocato come spiegazione perché è esattamente quello che si tratta di spiegare.

In definitiva - per le ragioni che abbiamo detto e che riteniamo pertinenti e cogenti - noi pensiamo che non si tratti affatto di un'allegoria generica bensì di una precisa citazione, il maggior indizio della quale si trova nella scritta che menziona l'Arcadia ma che, tuttavia, non ha alcun legame con le Bucoliche.

No, non crediamo affatto che in questo caso Guercino si spieghi con Virgilio, il che ci restituisce intatto l'enigma della tela, che può essere così riassunto: "Che rapporto c'è tra due uomini, delle ossa umane e l'Arcadia?"

Naturalmente, la menzione dell'Arcadia fa sì che - pur scartando Virgilio - ci rivolgiamo a nostra volta ai classici, ben sapendo come gli usi dell'epoca portassero gli artisti a una ricerca esasperata dell'originalità, all'impiego della citazione inusuale o rara che, quanto più era tale, tanto più veniva presentata ellitticamente, mai in modo del tutto esplicito, come un'autentica sfida rivolta non tanto al pubblico, quanto agli altri artisti loro pari. La cosa è talmente risaputa che menzioneremo soltanto l' "intendami chi può, ch'i' m'intend'io!" di Petrarca; l'imbarazzato sconforto che fa dire a Pietro Aretino: "Poi che Michelangelo non vuole che le sue invenzioni vengano intese, se non da pochi e dotti, io, che di questi e pochi dotti non sono, ne lascio il pensiero a lui"; e la sarcastica difesa del cavalier Marino davanti all'accusa di "rubare" in zone della tradizione scarsamente frequentate: "assicurinsi [...] codesti ladroncelli che nel mare dove io pesco e dove io trafico essi non vengono a navigare, né mi sapranno ritrovar addosso la preda, s'io stesso non la rivelo". Tanto basti a dar conto della temperie culturale dell'epoca.

Dobbiamo dire che - nelle nostre esplorazioni della letteratura classica accessibile al Guercino - non abbiamo trovato nulla che possa costituire un referente letterale adeguato al suo quadro, salvo un solo brano che si dimostra però altamente significativo. Non ci sembra quindi per nulla inverosimile che Guercino abbia potuto leggere le Storie di Erodoto - nella versione latina di Lorenzo Valla, data alle stampe in Venezia nel 1474, oppure nel volgarizzamento di Matteo Maria Boiardo, pubblicato sempre in Venezia nel 1539 - e imbattersi con la più viva curiosità nel passo seguente che narra un episodio - peraltro altamente inverosimile - occorso durante il lungo conflitto che oppose Spartani e Arcadi:

"67. Così durante la prima guerra sempre con esito costantemente sfavorevole lottarono contro i Tegeati; invece al tempo di Creso e del regno a Sparta di Anassandrida e Aristone gli Spartani erano ormai riusciti vincitori nella guerra, e lo erano riusciti nel modo seguente: [2] poiché venivano sempre battuti in guerra dai Tegeati, mandarono messi a Delfi per chiedere quale degli dei propiziandosi sarebbero riusciti superiori ai tegeati nella guerra. E la Pizia profetò loro che lo sarebbero riusciti quando avessero ricondotto in patria le ossa di Oreste figlio di Agamennone. [3] Ma, poiché non furono capaci di rintracciare la tomba di Oreste, mandavano di nuovo al dio per chiedere il luogo in cui Oreste giaceva. Ai messi che le rivolgevano questa domanda così la Pizia risponde: [4] "C'è una Tegea d'Arcadia in luogo piano, ove due venti spirano sotto una forza possente e c'è colpo e contraccolpo, e danno su danno. Lì la terra datrice di vita tiene l'Agammennonide; tu portandolo via sarai vincitor di Tegea" [5] Quando gli Spartani ebbero udito ciò, benché da per tutto cercassero, pure non erano meno lontani dal trovarlo, finché Lica, uno degli Spartani detti "benemeriti", lo trovò. I "benemeriti" sono cinque cittadini, scelti ogni anno, sempre i più anziani, fra i cavalieri; questi nell'anno in cui sono tratti a sorte fra i cavalieri hanno il dovere di non stare mai in ozio, e vengono mandati chi qua chi là dallo stato spartano.

68. Lica dunque, uno di questi uomini, aiutato e dal caso e dalla sua avvedutezza la trovò a Tegea. Essendoci in quel tempo libertà di scambio con i Tegeati, capitato in una officina egli osservava la lavorazione del ferro, e stava tutto meravigliato a contemplare il lavoro. [2] Il fabbro, accortosi della sua meraviglia, gli disse interrompendo il lavoro: "Certo, o ospite spartano, se tu avessi visto ciò che io vidi molto ti saresti meravigliato, dal momento che tanto ammiri la lavorazione del ferro. [3] Ché io, volendo farmi in questo cortile un pozzo, scavando trovai un'urna di sette cubiti. Non credendo che fossero mai esistiti uomini più grandi di quelli di oggi la aprii e vidi il cadavere, che era della stessa lunghezza dell'urna. Dopo averlo misurato tornai a seppellirla". Questi dunque gli diceva ciò che aveva visto, e l'altro, avendo riflettuto su tali parole, congetturava che secondo l'Oracolo quello doveva essere Oreste, da questo arguendolo: [4] vedendo i due mantici del fabbro trovò che erano i venti, e l'incudine e il martello erano il colpo e il contraccolpo, e il ferro lavorato il danno aggiunto a danno, da questo a un dipresso desumendolo, che il ferro è stato inventato per la rovina degli uomini. [5] Fatte questo congetture se ne tornava a Sparta e riferiva ai lacedemoni ogni cosa. Ma essi lo bandirono, accusandolo di falso. Allora, tornato a Tegea e esposta al fabbro la sua disgrazia, tentava di prendere in affitto il cortile, mentre quello non voleva darlo. [6] Come poi col tempo l'ebbe persuaso, andò ad abitarvi e allora, scavata la tomba e raccolte le ossa, tornava con esse a Sparta e da quel momento, ogni volta che combatterono fra loro, gli Spartani riuscirono di gran lunga superiori in guerra."

Riteniamo che il Guercino - la cui sensibilità era assai più vicina della nostra a questo genere di virtuosismi - o, comunque, qualcuno per lui, abbia inteso immediatamente quel che d'altra parte notano anche i curatori delle attuali edizioni di Erodoto: che cioè il brano in questione non ha nulla a che vedere con la storia effettiva del conflitto tra Lacedemoni ed Arcadi, essendo null'altro che una "favola poetica", scientemente inseritavi dall'autore oppure - cosa secondo noi meno probabile - ereditata come già inserita da una fonte precedente. Infatti, a proposito della pretesa libetà di scambio con i Tegeati, Gianfranco Maddoli, curatore del volume Erodoto e Tucidide, scrive: "Il dato, in contrasto palese con la situazione di guerra, appare un'invenzione di Erodoto per giustificare il racconto aneddotico." A nostro modo di vedere questa leggenda erodotea non è null'altro che la narrazione - simbolica e, per la verità, assai trasparente - di un'iniziazione ad antichi misteri metallurgici, sul tipo di quelli dei Cabiri - ed è noto che Erodoto era iniziato ai misteri di Samotracia - come li presenta Mircea Eliade nel suo ormai classico Arti del metallo e alchimia:

"Si è sottolineato che, nella Grecia arcaica, alcuni gruppi di personaggi mitici - Telchini, Cabiri, Cureti, Dattili - costituiscono confraternite segrete, in relazione con i misteri oppure gilde di lavoratori di metalli. Secondo le diverse tradizioni i Telchini furono i primi a lavorare il ferro e il bronzo, i Dattili Idei scoprirono la fusione del ferro e i Cureti la lavorazione del bronzo; questi ultimi erano, inoltre, famosi per una loro danza particolare, che eseguivano facendo cozzare le armi. I Cabiri e i Cureti sono chiamati "signori delle fornaci", "potenti per mezzo del fuoco", e il loro culto si è diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo orientale. I Dattili erano preti di Cibele, divinità delle montagne ma anche delle miniere e delle caverne, che avevano la propria sede all'interno delle montagne. [...] Disponiamo, quindi, di tracce mitologiche di una situazione arcaica in cui le confraternite dei fabbri assolvevano un ruolo preciso nei misteri e nelle iniziazioni."

E ancora:

"Pare dunque che esista, a livelli culturali differenti, ed è indice di grandissima antichità, un legame intimo tra l'arte del fabbro, le scienze occulte (sciamanismo, magia, guarigione, ecc.) e l'arte della canzone, della danza e della poesia. Queste tecniche solidali sembra, inoltre, che si siano trasmesse in un'atmosfera pregna di sacralità e di mistero, che comportava iniziazioni, rituali specifici, "segreti del mestiere"."

Infatti, tenuto conto di ciò, se rileggiamo il brano con un po' più di attenzione ci accorgiamo che - durante un'improbabile tregua commerciale stipulata nel pieno della guerra del Peloponneso - uno spartano di nome Lica si reca nella città arcade di Tegea, sulle tracce delle ossa di Oreste. Non si può fare a meno di notare che Líches (Lica) viene da léicho (lecco, lambisco), esattamente come líchnos (ghiotto; goloso; avido; bramoso; curioso). Lica - colui che è curioso, bramoso (di conoscenza) - è dunque il prototipo dell'iniziando. Allo stesso modo Teghéa (Tegea) viene da stégo (copro; proteggo; custodisco; difendo; nascondo; tengo occulto, segreto; tengo lontano; respingo; resisto a) prestandosi così assai bene a costituire il luogo più logico in cui deve recarsi chi vuole essere iniziato. Che Guercino non sapesse di greco è assai poco rilevante, dato che i significati dei nomi greci costituiscono solo elementi accessori della nostra interpretazione. Aggiungiamo che comunque questi sono talmente trasparenti da risultare accessibili anche a chi non conosca tale lingua: "Lica" evoca giustamente - attraverso il latino "lingo" - l'italiano "leccare", mentre "Tegea" evoca "proteggere", attraverso il latino "tego". E, in ogni caso, abbiamo già detto che il brano erodoteo e la sua interpretazione avrebbero benissimo potuto essergli suggeriti. Così Lica si ferma davanti alla bottega di un fabbro intento a lavorare il ferro, già ammirando l'aspetto essoterico, esposto agli occhi di tutti, della sua attività. Notando ciò, il fabbro accenna a un'implicazione meno triviale della propria esperienza, che potrebbe meravigliarlo ancor più (il ritrovamento favoloso dell'urna funeraria nel cortile). Di ritorno a Tegea dopo lo sfortunato interludio spartano, Lica cerca di affittare il cortile (di essere iniziato) ma senza successo ("colei che respinge" è appunto uno dei significati del nome "Tegea"): conseguirà la propria meta solo dopo un certo numero di sforzi. Resta da vedere cosa ha a che fare un "segreto di mestiere" con le ossa di un eroe mitologico, e a questo proposito Eliade ci fa notare non solo che i complessi mitico-rituali legati all'attività metallurgica implicano "il sacrificio o l'autosacrificio di un dio" ma anche che: "Secondo altre tradizioni, anche un semidio o un Eroe civilizzatore, messaggero di Dio, può essere all'origine dei lavori minerari e metallurgici."

Questa "favola poetica", così trasparente persino ai nostri occhi, doveva esserlo molto di più a quelli di un uomo del seicento, epoca in cui magia, astrologia e alchimia erano una componente fissa e abbondante della dieta culturale. Lo stesso Newton, ancora nel 1728, scriveva: "Le antichità Greche sono piene di finzioni Poetiche, perché i Greci non scrissero nulla in Prosa, prima della Conquista dell'Asia da parte di Ciro, re di Persia."

Come è noto il '400, il '500 e la prima metà del '600 sono i secoli in cui in particolare la passione per l'alchimia si generalizza al punto da somigliare a un delirio di massa. Le pubblicazioni su questo argomento divengono incredibilmente numerose: Borelli stimava che esse ammontassero a più di quattromila titoli e tutti, scienziati, principi, monaci, preti e porporati, curiosi di cose naturali, ciarlatani e illusi si davano a questo genere di ricerche. Alla corte dell'imperatore d'Austria e dei re di Francia, alla corte dei re di Spagna e d'Inghilterra, nei palazzi cardinalizi, si distillavano erbe, si preparavano oli e si trattavano metalli secondo metodi alchimistici, sia per fabbricare farmaci, sia per fare l'oro. E lo stesso accadeva in Italia alla corte dei Medici e dei duchi di Savoia, dove Francesco I, o lo stesso Emanuele Filiberto, attendevano con le proprie mani, tra fornelli e alambicchi, alle operazioni alchimistiche. È verosimile pensare che gli artisti, di solito chiamati dai loro committenti a rappresentare lo spirito dell'epoca, potessero essere estranei a tale movimento? Vi è da notare poi che il fatto della preparazione dei colori poneva allora la pittura in adiacenza con l'arte spagirica.

Così, se non ci siamo sbagliati, possiamo ora tornare a guardare il quadro con occhi nuovi per comprenderne il senso letterale, obbligatoria porta d'ingresso alla decifrazione di tutti gli altri: non vi vediamo più due "pastori" davanti a un teschio, bensì l'iniziando Lica - come si conviene vestito di bianco - che, in compagnia del fabbro suo iniziatore - a sua volta vestito del colore del fuoco - sosta pensoso in contemplazione del mistero metallurgico cifrato dalle ossa di Oreste. Il tutto, naturalmente, nell'Arcadia menzionata dall'iscrizione misteriosa, il cui senso cominciamo finalmente a comprendere. Abbiamo già messo in luce il dettaglio che questa - essendo loro invisibile - non è per i due personaggi bensì per lo spettatore cui, evidentemente, vuole comunicare qualcosa.

Sul "che cosa" le illazioni si sono sprecate: gli accademici - da Panofsky a Lévi-Strauss - suppongono che essa manchi del verbo e la completano con un "sum", assumendo che sia la morte stessa a pronunciarla. Ma, anche così, la frase continua ad essere sgrammaticata: il che deve pur venire spiegato, a meno di non assumere che Giovanni Francesco Barbieri - o chi per esso - non fosse nemmeno in grado di compitare un latino tanto elementare.

Per dar ragione della forzatura grammaticale, la prima idea che viene in mente è che risulti dal trattamento anagrammatico di un'altra frase che vi sarebbe nascosta: purtroppo, su questa via si sono gettati solo dilettanti appassionati di occultismo i quali - sulla base di un'ipotesi formulata per la prima volta nel best-seller Il santo Graal di Baigent, Leigh e Lincoln - credono che essa contenga un riferimento al fatto che Gesù Cristo sia sopravvissuto alla crocefissione per morire poi di morte naturale e venir sepolto da qualche parte nel Sud della Francia. Come ci si poteva attendere, tale ipotesi è stata accolta dal pubblico profano con un entusiasmo direttamente proporzionale alla sua assurdità, dando luogo a una nutrita serie di volumi se possibile ancora più improbabili e scatenando nelle pacifiche campagne circostanti Rennes-le-Château una caccia al tesoro che - pur non avendo dato ovviamente alcun risultato - è ancor'oggi ben lontana dal cessare. Così la si è anagrammata come "I, TEGO ARCANA DEI" ("Vattene, custodisco i segreti di Dio"): naturalmente, che tale vaga allusione imprecatoria non riveli assolutamente nulla ma sia addirittura più enigmatica della frase da cui è ricavata - tanto da spingere a chiedersi quale sia l'utilità di nasconderla in un anagramma - non pone il minimo problema ai cercatori di tesori immaginari.

Tuttavia, vi è un'altra possibilità di decodifica - segnalataci

dall'amico Vincenzo Franchini, ottimo latinista - che si rivela adeguata

alla nostra ipotesi in modo davvero stupefacente:

ET IN ARCADIA EGO

è anche l'anagramma perfetto di

ARA IN TEGEA DICO

in cui l'ablativo "ara" è certamente da intendere come complemento di argomento, nel senso di "de ara", in cui il "de" - come avveniva quasi sempre in latino - è sottinteso. Il verbo "dico" non significa dunque "dedico" - se così fosse richiederebbe l'accusativo "aram" - bensì è da intendere nel senso di "narro, racconto". La frase "DICO (DE) ARA IN TEGEA" - tenuto conto del fatto che il termine "ara" designava comunemente anche il sepolcro - significa dunque esattamente: "NARRO DEL SEPOLCRO IN TEGEA", concordando alla perfezione con il brano di Erodoto che abbiamo supposto costituire il referente letterale del dipinto.

Anche i più scettici concorderanno sul fatto che le probabilità che un anagramma così letteralmente e semanticamente preciso sia casuale - e che dipenda esclusivamente dalla possibilità meccanica di permutazione delle lettere nella frase - sono praticamente nulle: perciò noi consideriamo questo come qualcosa di molto prossimo a una prova oggettiva del fatto che la nostra ipotesi corrisponda effettivamente all'intenzione del Guercino.

Naturalmente, ciò dovrebbe condurci a comprendere, con precisione e aderenza ai dettagli, anche gli altri tre sensi impliciti nella composizione. Cercheremo dunque ora di spingerci verso il secondo, quello allegorico, ossia verso la "veritade ascosa sotto bella menzogna" di cui parla Dante. Già sappiamo che essa riguarda le arti del fuoco il che vuol dire, all'epoca, l'alchimia, e questo ci porta su un terreno particolarmente scivoloso. Dobbiamo dunque premettere che se tentiamo un'esegesi alchemica del quadro lo facciamo esclusivamente perché persuasi che essa fosse davvero nell'intenzione del suo autore e perché, come sottolinea Edgar Wind, nel suo Misteri pagani nel rinascimento:

"non ci può essere dubbio che la presenza di residui non chiariti di significato è un ostacolo al godimento dell'arte. Per quanto grande sia la soddisfazione visiva suscitata da un dipinto, essa non può essere perfetta fin tanto che lo spettatore è assillato dal sospetto che nel dipinto ci sia di più di quello che il suo occhio vede. In letteratura lo stesso tipo di imbarazzo può essere prodotto dalla poesia di Spenser, di Chapman o perfino di Shakespeare, in un lettore al quale si sia consigliato di abbandonarsi alla musica dei versi senza preoccuparsi di capire o no ogni singolo verso. È dubbio che questo atteggiamento possa durare a lungo senza ottundere il godimento estetico, per quanto giustificato esso sia come approccio preliminare.

Spero quindi che non mi si fraintenda, pensando che io consideri con particolare favore la dottrina dei misteri che mi accingo a esporre. L'assioma proposto da Pico della Mirandola, che per essere profondi i misteri debbono essere oscuri, mi sembra altrettanto falso del pernicioso assioma di Burke che "un'idea chiara è un modo diverso di significare un'idea piccola". Ma non v'è modo di eludere il fatto, per quanto spiacevole, che da quel terreno impuro si sviluppò e fiorì una grande arte. Studiando questo argomento io cercherò la chiarezza - un fine già di per sé riprovevole dal punto di vista dei mistagoghi del Rinascimento. Eppure, la comprensione di questi inquietanti fenomeni non è certo favorita dall'arrendersi di fronte ad essi, non più che dall'ignorarne l'esistenza. Come osservava Donne, la maschera è una delle grandi forze della rivelazione. "Perché la Colonna di Nube, non meno della Colonna di Fuoco, svolse il compito di guidare"."

Tuttavia c'è, per quanto riguarda l'alchimia, una complicazione ulteriore: la sua esegesi non è univoca. Tra i suoi interpreti ce n'è che vogliono la terminologia chimica degli alchimisti pura allegoria di un processo spirituale o mentale interno all'uomo; ce n'è che la vogliono invece un processo puramente chimico-metallurgico, senza altra implicazione; infine ce n'è che vi ritengono presenti entrambi gli aspetti.

Pur non avendo particolari titoli per dirimere la questione, oltre trent'anni di frequentazione dell'enigmistica alchemica ci hanno persuasi che la terza ipotesi sia la più vicina al pensiero degli alchimisti del periodo classico. Facciamo cioè nostro il giudizio di Mircea Eliade nell'affermare che:

"Certamente le operazioni alchemiche non erano di natura simbolica: erano operazioni materiali, effettuate all'interno di laboratori, ma perseguivano fini diversi da quelli della chimica. Il chimico pratica l'osservazione esatta dei fenomeni fisico-chimici e di esperienze sistematiche, allo scopo di cogliere la struttura della materia; l'alchimista si sofferma piuttosto sulla "passione", la "morte" e l'"unione" delle sostanze, in quanto agenti di trasmutazione della Materia (la Pietra Filosofale) e della vita umana (l'Elixir Vitae)."

Questo perché: "nessun mestiere, perfino nella tarda antichità, era soltanto una tecnica."

Ciò naturalmente non significa che aderiamo alla Weltanschaaung degli alchimisti: il nostro atteggiamento, se somiglia a qualche altro, somiglia a quello dell'etnologo, volto a ricostruire pratiche e credenze loro relative, senza porsi minimamente il problema dell'oggettività delle prime come della verità delle seconde. Ci importa soltanto restituire un mondo intellettuale e semantico quasi sempre trascurato e che riteniamo essenziale alla comprensione di molte opere appartenenti a uno dei periodi artistici più felici della storia dell'umanità. Perciò - dato che la situazione da allora non è gran che cambiata - ci associamo senz'altro a quanto scrisse, nel 1975, uno dei migliori ricercatori del campo, ossia René Alleau:

"Se ora si vorrà prendere in considerazione l'estensione di una letteratura ancora sconosciuta che conta decine di migliaia di opere le quali, tra il XIII e il XVIII secolo, hanno esercitato un'influenza incontestabile sulle menti e sulle opere della civiltà occidentale, come non essere sorpresi constatando che tali documenti non sono ancora stati esaminati e nemmeno recensiti e classificati in modo sistematico e serio? Dopo vent'anni di ricerche in tale giungla, credo di essere in diritto di affermare che essa rimane appena esplorata, con tutte le conseguenze che lacune così gravi implicano in quel che concerne la nostra attuale concezione della cultura e dell'evoluzione delle idee. In questa prospettiva, non si tratta affatto di "disoccultare l'occulto", ma di restituire alla cultura ciò che le è sempre profondamente appartenuto, salvo nella nostra epoca, vale a dire il senso del mistero universale. Questo mistero non è situato fuori dalla cultura ma è nella cultura autentica, come l'arte è nascosta nella natura, secondo l'ammirevole formula di Albrecht Dürer: "Guarda attentamente la natura senza mai discostartene nella vana speranza di trovare qualcosa di meglio per te stesso. In verità, l'arte è nascosta nella natura: chi può estrarla da essa la possiede"."

L'adesione al punto di vista di Eliade ci ha in ogni caso obbligati a uno sforzo che di solito gli esegeti delle opere alchemiche non fanno: con qualche rarissima eccezione, essi si contentano di collegare tra loro i differenti simboli come se da questi semplici accostamenti potesse scaturire una chiarezza maggiore di quella esibita dai testi che commentano. Al contrario noi, persuasi come siamo che, se c'è un segreto, esso non concerne i simboli ma l'operatività che essi ricoprono, e che la spiegazione di simboli con altri simboli sia soltanto una pseudo-ermeneutica, priva di valore perché regolarmente più oscura di ciò cui si applica, abbiamo cercato - nei limiti delle nostre capacità - di ricostruire il tessuto empirico che costituiva il referente della rete simbolica manifestata dai dipinti. Naturalmente, non essendo né iniziati né praticanti dell'arte, abbiamo dovuto cercare - lungo laboriose letture sinottiche dei classici più e, soprattutto, meno noti dell'alchimia occidentale - di ricostruire l'effettiva pratica operativa a partire dai testi: cosa secondo noi non impossibile, se si ha la pazienza e la tenacia di svolgere il lavoro necessario a realizzarla.

Quando dunque in alchimia è questione di sepolcri, ossa, crani o cadaveri il riferimento è notoriamente alla fase operativa detta della "putrefazione". Infatti, come attesta Nicolas Flamel nel Libro delle figure geroglifiche:

"Dunque questa nerezza e colori insegnano chiaramente che all'inizio la materia e il composto comincia a putrefarsi […]. E questa dissoluzione è chiamata dai Filosofi invidiosi Morte, Distruzione e Perdizione, perché le nature cambiano di forma; di qui sono uscite tante allegorie su morti, tombe e sepolcri."

Non diversamente si esprime Teodoro Nadasti, nel suo Trattati teorici-pratici:

"Dicono per anche intercedere nel nostro Magistero morte, e resurrezione. Per la qual frase vogliono significare lo stato dell'Oro, o Argento, il quale quando è internato per minima nel Mercurio, e non si vede più, apparisce non solo come morto, ma come sepolto ancora…"

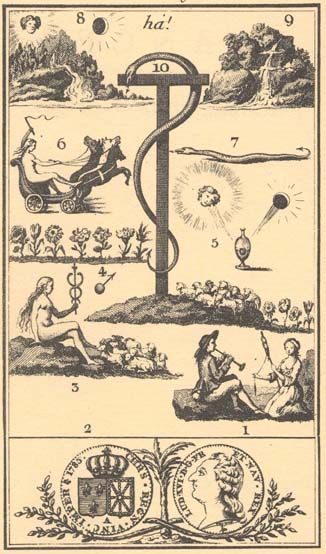

Lo stesso concetto si può ritrovare espresso, invero assai laconicamente,

nella seguente illustrazione tratta dalla Margarita pretiosa di

Janus Lacinius:

Per comprendere di che si tratta bisogna aver chiaro che - secondo gli autori reputati migliori - questa segue le due precedenti della "congiunzione" e della "separazione". Nella "coniunctio" si trattava di compiere un'operazione al crogiolo facendo reagire due sostanze - denominate "solfo" e "mercurio" - attraverso una terza - il cosiddetto "fuoco segreto" o "doppio", o ancora "sale" -, dopodiché il risultato, a raffreddamento avvenuto, veniva separato tra la sua componente depurata e le scorie. Per mostrare il grande accordo che gli alchimisti intrattenevano su questo punto faremo alcune citazioni provenienti da trattati di autori ed epoche diverse, le quali mostrano chiaramente come vi si tratti sempre del medesimo procedimento. La prima viene dal Breviario attribuito a Nicolas Flamel:

"Baderai innanzitutto di prendere il primogenito o primo figlio di Saturno, che non è il comune, nove parti; della sciabola calibe del Dio guerriero, quattro parti; falli arrossare in un crogiolo e quando sarà rosso fondente getta dentro le nove parti di Saturnia che t'ho detto. Quando questo improvvisamente mangerà l'altro, pulisci bene dalle sporcizie fecali che vengono a monte della Saturnia con salnitro e tartaro...".

La seconda viene da Le dodici chiavi della filosofia di Basilio Valentino:

"Perciò, se vuoi lavorare con i nostri corpi, prendi il Lupo grigio avidissimo che, dall'esame del suo nome, è assoggettato al bellicoso Marte, ma, per la sua stirpe di nascita, è figlio del vecchio Saturno e che, nelle valli e nelle montagne del mondo, è in preda alla fame più violenta. A questo stesso Lupo getta il corpo del Re, affinché riceva il proprio nutrimento, e quando avrà divorato il Re fai un gran fuoco e gettavi il Lupo per consumarlo interamente: allora il Re sarà liberato."

Traiamo la terza da L'entrata aperta al palazzo chiuso del re di Ireneo Filalete:

"...prendi quattro parti del nostro Drago igneo che nasconde nel suo ventre l'Acciaio magico, e nove parti della nostra Calamita; mescolali insieme con l'aiuto del torrido Vulcano, in modo che formino un'acqua minerale su cui galleggerà una schiuma...".

Poiché questo è uno studio iconografico, concludiamo la

rassegna riproducendo un'immagine dall'Atalanta fugiens du Michael

Maier che è una ripresa letterale del passo di Basilio Valentino

appena citato:

Inoltre, ai fini della nostra argomentazione, è molto importante sapere che la sostanza che Flamel chiama "sciabola calibe del Dio guerriero", Basilio Valentino "Re" e Filalete "Calamita" - ossia ciò che nell'operazione svolge il ruolo di "solfo" - è il ferro. Questo infatti ci è formalmente dichiarato da Giovanni Braccesco nel suo La espositione di Geber filosofo.

"Geb. Quantunque il ferro comune in se sia il piu vile delli altri metalli, nientedimanco separata la immonditia, è piu precioso delli altri, perche ha potentia piu propinqua da convertirsi in Elixir. [...] Pensa che io non ho parlato senza ragione. Nel testamento io ho detto, il Marte perche ha la sustantia fissa, egli è il megliore infra gli corpi. Et benche per il Marte si possi intendere del solfo, rispetto alli altri metalli intrinsechi, nientedimanco si puo anchora intendere, che il ferro comune sia migliore delli altri, perche ha la sustantia fissa, cioè piu di solfo fisso, che tutti gli altri metalli. Dem. Piu fisso è il solfo dell'oro. Geb. Si, ma el costa caro: et non è utilità a lavorare sopra quello et non si puo migliorare, perche egli è pervenuto all'ultima sua perfettione: ma il solfo del ferro è in via alla ultima perfettione et tintura, et con nostro magisterio si puo aiutare a pervenire alla rubedine permanente, et di quello facilmente ne possiamo avere in buona quantità, et con poca spesa."

D'altra parte Johannes de Monte-Snyder, nel suo Commentario sul farmaco universale non fa che confermarne l'opinione:

"Possiede Marte un caldo Solfo solare e sembra bianco al di fuori, ma è ben rosso al di dentro. Il suo sale è talmente maturato e avviato dal proprio suo solfo, che persino a un sì agile rapinatore come Mercurio, dà molto filo da torcere. Il sale di Marte può, infatti, costantemente coagulare e fissare il Mercurio, specialmente quando lo soccorra il vecchio Saturno con le sue armi e la doppia sua daga."

Cosa che Sabine Stuart de Chevalier, nel suo Discorso filosofico sui tre principi, animale, vegetale e minerale o La chiave del santuario filosofico, sottoscrive apertamente: "Il ferro contiene anche un solfo prezioso e che è assolutamente necessario alla composizione del magistero...". E, in modo ancora più esplicito: "abbiamo già dimostrato più sopra, che Marte o il sale di ferro è una calamita ausiliaria che attira le influenze celesti."

Da tutte le citazioni che abbiamo fatto si evince che il risultato della "prima opera", a quanto pare, constava di un lingotto di "sostanza mercuriale" depurata che si depositava sul fondo della lingottiera, mentre le scorie - dette anche "feci" o "caput mortuum", e costituite da tutte le altre sostanze intervenute della reazione - galleggiavano in superficie come una specie di schiuma solida, nerastra e vagamente fetida, costituita in gran parte dai fluidificanti salini (il "sale") e dal ferro.

D'altra parte, se gli alchimisti facevano in genere tanto mistero della loro "prima opera" è semplicemente perché essa era ben conosciuta nell'usuale chimica del tempo, come si può desumere dai trattati più famosi, come quello scritto dal dottor Nicolas Lemery, membro dell'Académie Royale des Sciences, e riedito nel 1757, con numerosissime annotazioni, dal suo allievo Baron, dal quale - a conferma di ciò che abbiamo appena scritto - traiamo il giudizio relativo al "caput mortuum": "Le scorie sono dunque composte di ferro, di zolfo e di salnitro fisso." Affermazione ulteriormente chiarita nella lunghissima "nota (c)" aggiunta dal dottor Baron a commento del testo del proprio maestro: "Tutto ciò che galleggia sul regolo precipitato, e che forma le scorie, non è dunque più che un composto di zafferano di Marte, di colcothar, e di fegato di zolfo, nel quale sono dissolte una porzione di ferro e una porzione di regolo."

Quanto precede costituisce secondo noi l'oggetto di un altro dipinto

del Guercino, noto sotto il titolo di "Vanitas", oggi appartenente

alla collezione Feigen di New York:

Senza approfondirne particolarmente la lettura - dato che non costituisce l'oggetto del presente studio - ci limiteremo a segnalare che il libro chiuso costituisce, in alchimia, un simbolo tradizionale della "materia mercuriale" allo stato grezzo, ossia all'uscita dalla miniera: tale accostamento è stato probabilmente suggerito dal fatto che si tratta di un minerale che ha spesso una struttura grossolanamente lamellare, tanto da esser denominato pure "terra foliata". Questo libro è chiuso da sigilli che vengono spezzati o sciolti nel corso della lavorazione, finché esso, al termine, diviene aperto.

Così noi vediamo, nel quadro, il libro ancora chiuso, ma di cui

l'"assazione" preliminare e la "prima opera" hanno già sciolto i

due lacci che lo chiudevano: a questo punto esso è giustamente sovrastato

dal teschio che simboleggia le scorie o "caput mortuum". Questa

sovrapposizione verticale dei due protagonisti principali dell'opera alchemica

è peraltro restituita molto fedelmente da uno dei simboli (il secondo

nell'immagine seguente) che l'antica chimica riservava al "caput",

in cui la linea orizzontale sottostante il teschio equivale al libro del

quadro di Guercino:

L'orologio a sabbia che si vede sul lato destro è un'allusione al fatto che la massa delle scorie è friabile e si disgrega facilmente assumendo un aspetto sabbioso, inoltre, poiché la clessidra è un classico simbolo di Saturno, riguarda il fatto che le scorie della "prima opera" sono chiamate anche "Saturno o piombo dei filosofi". Ciò è certificato anche dall'anonimo autore del Dizionario ermetico contenente la spiegazione dei termini, favole, enigmi, emblemi e modi di dire dei veri Filosofi, accompagnato da due trattati singolari e utili ai Curiosi dell'Arte il quale, alla voce "Saturno dei filosofi", si esprime nel modo seguente:

"è quando la materia Ermetica è diventata come della pece fusa, e poi diventa nerissima, in cui si fa l'eclissi del Sole e della Luna, che i saggi chiamano fango e limo, in cui l'anima dell'oro (che è chiamata il fiore dell'oro nella Turba) si unisce al Mercurio; in modo che chiamano Saturno o piombo, la tomba in cui il Re è sepolto: O anche Nigredo, ossia la nerezza, che è la testa del Corvo."

Le due roselline in vaso, sulla sinistra, simboleggiano invece il prodotto

finale dell'opera alchemica, cioè le due pietre filosofali "al bianco"

e "al rosso": questa differenza è sottilmente suggerita dal Guercino

con il fatto che una delle due roselline è ancora parzialmente in

boccio (pietra al bianco) mentre l'altra (pietra al rosso) si mostra nel

pieno della fioritura. Il medesimo simbolismo delle due rose - che qui

sono, più canonicamente, rose selvatiche a cinque petali - si può

ritrovare nell'illustrazione premessa alla dodicesima e ultima chiave de

Le

dodici chiavi della filosofia di Basilio Valentino:

Il secondo vaso, che vediamo sullo sfondo a destra, riempito di fiori

di vari colori, simboleggia appunto i colori che si susseguono nel

corso dell'opera, allo stesso modo che ne Les sept nuances de l'oeuvre

chymique di Etteilla in cui il laconico commento al punto quattro del

frontespizio recita enigmaticamente: "Non riferitevi troppo al colore":

Tuttavia, e più pertinentemente di Etteilla, Guercino non ci mostra i fiori ancora radicati al terreno, bensì recisi e immersi in due vasetti di vetro trasparente. Malgrado l'apparente naturalezza della cosa, anche qui è cifrata un'indicazione assolutamente pertinente: a eccezione del nero, i colori si producono e passano nel vetro, ossia nel fluido salino incaricato di captare - durante la "terza opera" - la parte più pura delle materie messe in opera. Secondo i migliori autori, sarà proprio questo fluido a costituire il corpo cristallino del "rubino celeste" finale.

Infine, pensiamo che l'indecifrabile cartiglio attaccato al medesimo vaso, in cui si può leggere soltanto la parola "nascitur", sia - proprio come ne Et in Arcadia Ego - l'indice che il quadro contiene un messaggio incomprensibile ai più.

Pe rendere ancor meglio conto della fondatezza della nostra tesi, accosteremo

il precedente quadro del Guercino a un altro molto simile di Lorenzo Lotto

- comunemento noto come Amore che incorona un teschio - che Edgar

Wind presenta sorprendentemente così: "Un dipinto particolarmente

morboso di Lorenzo Lotto mostra Amor che incorona un teschio posato su

un cuscino (emblema di "dolcezza" o voluptas)":

Dobbiamo ammettere di non riuscire proprio a comprendere che cosa abbia questo magnifico quadro di "particolarmente morboso"; pensiamo inoltre che l'illustre studioso sia ben lontano dall'aver colto la genialità dell'inventio di Lotto. A differenza del quadro di Guercino, questa volta il teschio non è in posizione verticale su un libro ma orizzontale, mollemente adagiato su un cuscino sul quale lascia - esattamente come farebbe il capo di un qualunque dormiente - un'ampia impronta stellata: sopra di esso un putto dall'espressione tra il pensoso e l'ammiccante sostiene una corona d'alloro. Il contrasto è particolarmente forte e tale da far riflettere: perché l'alloro - albero sacro ad Apollo e simbolo notorio di immortalità, come d'altra parte tutte le piante che rimangono verdi in inverno - è imposto al teschio, che è invece il rappresentante per eccellenza del suo contrario, ossia la morte? E perché questa strana postura da vivente del teschio sul cuscino? Aggiungiamo che quest'ultimo, a causa dell'assenza della mascella e della strana posizione, sembra sorriderci beffardamente. Ancora una volta pensiamo che il ricorso all'alchimia sia l'unico a poterne render conto in modo soddisfacente e, per dimostrarlo, ricorrereremo di nuovo ai suoi classici. Ne L'entrata aperta al palazzo chiuso del re Ireneo Filalete, nel suo solito stile criptico e roboante, aveva scritto:

"Al polo, si trova il cuore del Mercurio, che è un vero fuoco ove si trova il riposo del suo Signore. Navigando su questo vasto mare, per approdare all'una e all'altra delle Indie, governa la sua corsa con la vista della stella del nord che la nostra Calamita ti farà apparire. Il Saggio se ne rallegrerà, ma il folle vi farà poco caso e non s'istruirà nella saggezza, quand'anche avesse visto il Polo centrale volto all'esterno e marcato dal segno riconoscibile dell'Onnipotente."

Sembra dunque che all'uscita della prima opera le materie siano marcate da un segno che non può evitare di imporsi agli occhi dell'operatore. Di quale segno si tratti ce lo dice, come sempre, Sabine Stuart de Chevalier: "Aggiungetevi poi due once di salnitro e altrettante di sale di tartaro, raffinati e incorporati assieme; agitate bene con una spatola di ferro; vedrete apparire una stella splendente nel crogiolo…".

La conoscenza di questo segno stellato non era peraltro appannaggio esclusivo degli alchimisti, dato che era condivisa comunemente anche dai chimici spagirici dell'epoca, come testimonia il famoso Christofle Glaser nel suo Traité de Chymie, alla voce "Regolo d'Antimonio con il Marte": "…e, oltre a ciò, il regolo avrà sulla superficie la figura di una stella, che è il vero segno della perfezione."

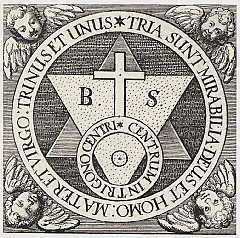

Infine, si tratta della medesima stella disegnata sul frontespizio dell'Aureum

saeculum redivivum di Hinricus Madathanus:

Ora, anche chi non ha alcuna esperienza di operazioni metallurgiche

potrà comprendere che questa impronta stellata si presenterà

a maggior ragione durante il raffreddamento nella lingottiera, e sarà

visibile nella frattura di separazione tra il cosiddetto "regolo d'antimonio"

e le scorie marziali sovrastanti, come una forma di interfaccia

comune alle due parti. A nostro avviso, è proprio per suggerire

questo che Lotto, con tutta la genialità del grande artista, adagia

il cranio orizzontalmente sul cuscino, suggerendo l'impronta che

vi lascerebbe la testa di un qualunque dormiente: che essa abbia una forma

visibilmente stellata conferma - secondo noi in modo inequivocabile

- quanto abbiamo detto. Ma la composizione ci dice ancora qualcos'altro,

ossia che la materia simboleggiata dal cranio non è morta come sembra

bensì dorme, e ciò è rafforzato dall'alloro

dell'immortalità con cui il putto - in questa accezione simbolo

dello spiritus mundi - si prepara a incoronarlo. Infatti questo

bambinetto - che a livello del senso morale rappresenta senz'altro

Amore, come osserva giustamente il Wind - a livello dell'allegoria alchemica

è il medesimo che vediamo, in piedi su un banco di nuvole, intento

a espletare le sue funzioni naturali, in modo invero non troppo pudico,

nella seguente figura tratta dal manoscritto della Biblioteca Vaticana

denominato Speculum veritatis, e accompagnata da questa breve leggenda:

"La purgazione della Materia e la riduzione del Generato crudo in Generatore

cotto, affinché la loro urina lavi il Mercurio":

Benché l'immagine che mostriamo non si riferisca alla stessa fase operativa di cui si tratta nel quadro di Lotto, l'elemento incarnato dal bambino è lo stesso per entrambe: è comunque lui - a detta dei testi alchemici - la causa anche della "resurrezione del Re" che ora giace nel suo sepolcro, ossia l'agente operativo capace di restituirgli una funzionalità nell'opera. Come scrive Limojon de Saint-Didier ne Il trionfo ermetico: "Il balsamo della vita è nascosto in queste feci immonde, voi dovete lavarle con l'acqua celeste, finché non ne avrete tolta tutta la nerezza, e allora la vostra acqua sarà animata da questa essenza ignea, che opera tutte le meraviglie della nostra arte."

Sulla natura di quest'acqua celeste - la stessa che il bambino dell'illustrazione orina impudicamente - Sabine Stuart de Chevalier è particolarmente esplicita:

"La vita e la salute sono contenute nello spirito universale. L'unica fomentazione è contenuta nel mare universale; per la sola ragione che è salata, essa racchiude dei tesori, essa contiene i principi e i germi dell'oro e dell'argento in quantità inesauribile. L'aria libera contribuisce molto a mercurificare i minerali e i semi-minerali. Cornelio Agrippa ha nominato un soggetto nei sui scritti; è una materia volgare che ha la virtù di attirare questo spirito così salutare. Se ne attira in abbondanza in un momento. Questo spirito universale è tanto potente che guarisce quasi tutti i mali con il suo solo vapore e odore; è nascosto sotto una forma aerea, acquosa, terrosa e salina. Lo si attira dall'aria con una calamita; è anche contenuto nella rugiada e nell'acqua di pioggia."

Non è fuori luogo attirare anche l'attenzione su un'immagine

dell'Hypnerotomachia Poliphili , essa pure di certo relativa a questo

argomento:

La sua pertinenza alchemica può esser giudicata leggendo il testo

che l'accompagna, in cui l'invenzione dell'autore anonimo tocca veramente

il vertice del grottesco immaginando che il putto orini addirittura in

faccia a un sorpreso Polifilo il quale, per l'occasione, si dice stranamente

"melancochro" - parola derivata dal greco melànkrokos, "con

tessuto nero, con vele nere" - che per metonimia vale "negro": effettivamente,

perché l'allegoria si attagli al processo alchemico, la testa

su cui il fanciullo orina dev'esser nera.

Sinceramente - sia detto senza intento polemico - non comprendiamo perché i due peraltro bravissimi curatori dell'edizione Adelphi dell'Hypnerotomachia - e in particolare Stefano Andreani, che addirittura dirige la collana di riedizione di testi alchemici presso la casa editrice Mediterranee -, abbiano perso l'occasione di tener conto, nel pur monumentale commento da loro dedicato all'opera, degli indubitabili significati alchemici presenti in numerosi suoi passi: secondo noi non è un buon servizio reso all'intelligibilità del testo. Tanto più che la tradizione ermeneutica in questo senso è storicamente attestata, per esempio dalla stessa Sabine Stuart de Chevalier: "L'ingegnoso Polifilo ha fatto un grosso volume in cui designa tutte le operazioni con tutti i dettagli; egli indica il sale dei Filosofi sotto il nome di Polia con la quale vuole sposarsi."

Il dottor Nicolas Lemery, che da semplice chimico non aveva le preoccupazioni di riservatezza degli alchimisti, è ancora più chiaro in merito alle convinzioni della scienza dell'epoca:

"La pioggia e la rugiada sono impregnate dallo spirito dell'aria che le rende penetranti; e perciò noi vediamo che esse apportano maggior profitto alle piante che annaffiano di quanto non faccia l'acqua comune: la rugiada, soprattutto, contiene molto di questo spirito universale che è acido, perché durante la frescura della notte è stato condensato e precipitato con l'umidità che era sparsa nell'aria."

Per chiudere questa lunga digressione e riprendere l'esame del nostro quadro, diremo che a questo punto dell'opera pare che si ponesse, per i neofiti e comunque per i profani - denominati, dagli alchimisti, con il termine spregiativo di "soffiatori" - un problema piuttosto grave: affascinati dalla bellezza e dallo splendore metallico della "sostanza mercuriale depurata", costoro proseguivano l'opera esclusivamente con essa, gettando via le scorie - "foeces" ("feci") o "caput mortuum" ("testa di morto") - come qualcosa che era ormai del tutto privo di valore. Stando agli alchimisti, sembra invece che le scorie diseredate e sgradevoli avessero ancora una grande parte da giocare nel seguito delle operazioni: occorreva che fossero lavorate in modo da estrarne non solo il "sale" ma anche il "solfo marziale", in vista di un ulteriore impiego. Relativamente a questo, che veniva considerato un punto molto segreto della pratica, ci furono autori assai "invidiosi": alcuni di essi, forse eccedendo nell'obliquità dei loro discorsi, finirono per provocare nei creduli profani un danno addirittura maggiore di quello cui volevano rimediare. A quanto pare ci fu chi - prendendo l'espressione "caput mortuum" alla lettera - lavorò effettivamente su ossa di cranii umani, e da qui sembra provenire la scoperta del fosforo, ma ci fu anche chi finì per rendersi ridicolo pasticciando con un materiale assai meno nobile del precedente, forse soggiogato dall'autorità emanante dal supposto autore de L'arte trasmutatoria, ossia nientemeno che papa Giovanni XXII: "La polvere di escremento umano disseccata al sole, poi lavata nell'acqua, rimasta sul fondo del vaso perché non dissolta, è un buon elisir che tinge il piombo in oro."

Per chiarire fino a che punto inimmaginabile frasi come la precedente potessero risultare fuorvianti per i profani, vale la pena aprire un inciso onde narrare brevemente l'esperienza letale e del tutto volontaria che coinvolse, verso la fine del '700, il supposto autore de Il Gran Libro della Natura, così come ce la riferisce Eugène Canseliet nel suo L'alchimia spiegata sui suoi testi classici:

"L'illuminismo venuto dalla Germania e che regnava a quell'epoca nelle assemblee massoniche, può fornire molto bene la ragione dell'impresa pericolosa e filosoficamente irragionevole. In ogni caso è così che Touzay, alias Duchanteau, dell'importante loggia Les amis Réunis, cercò di concentrare, in seno al proprio liquido escremenziale, quel sale che pensava fosse l'armoniaco dei vecchi alchimisti, e che potesse diventare, per mezzo di questo riprovevole procedimento, la Medicina universale. Questo assorbendo, senza discontinuità e con l'esclusione di qualunque altro nutrimento, la sola urina delle sue successive emissioni. Cosa poteva avvenire, se non che, durante lo sviluppo della sua tecnica pericolosa, la morte sorprendesse l'imprudente filosofo […] ?"

Tuttavia, altri si incaricarono di dichiarare in modo esplicito la corretta interpretazione di questo genere di metafore perniciose. Così Braccesco: "La loppa, cioè la calce del ferro, la quale si genera nel fuoco, et dalli fabri, è gettata per le vie, et ne sterquilini: ella è la vilissima pietra de filosofi, et ha similitudine di pietra, et non è pietra, et sola ha tutte le cose, et tutte le proprietà, lequali dicano li filosofi della sua pietra." Così anche Sabine Stuart de Chevalier, nell'opera che abbiamo citato più sopra, la quale insistette moltissimo su questo punto: "Abbiamo già parlato molte volte delle scorie che galleggiano durante la confezione del regolo, e raccomandiamo ancora di averne grande cura; fatele bollire nell'acqua piovana, che filtrerete e farete evaporare per ritirarne un sale prezioso; dopo aver così liscivato queste scorie, le farete calcinare in un crogiolo, aggiungendovi qualche pezzetto di zolfo comune; esse diverranno rosse come del cinabro...".

Riteniamo ormai di avere materiale a sufficienza per decifrare l'allegoria

contenuta nel quadro di Guercino: il grande cranio posato in primo piano

sul frammento di muratura è il "caput mortuum" che l'artista,

al pari degli alchimisti del suo tempo, ci invita a non disprezzare. Che

si tratti delle ossa di Oreste costituisce allora un'indicazione in più

in quanto il nome Oréstes (Oreste), derivando da òros

(monte), significa ovviamente "montanaro", "colui che abita in un luogo

alto", e ciò identifica la posizione che dopo la prima opera le

scorie assumono rispetto al lingotto sottostante. L'albero metà

verde e metà secco che si vede nella parte superiore del dipinto

allude proprio al fatto che la morte del caput è soltanto

apparente, mentre una vita ora solo latente aspetta di esservi risvegliata:

di questo tema, vediamo una versione molto ben concepita in un altro quadro

di Lotto, conosciuto sotto il nome eccessivamente anodino di Allegoria:

Un'altra immagine che merita di venire accostata alle precedenti in

quanto fa spuntare, molto eloquentemente, l'albero verde direttamente dai

genitali del Re morente, si può trovare nei Miscellanea d'alchimia:

Caritatevolmente, Guercino ci mostra persino quale sia la reale apparenza fisica del "caput" durante le operazioni alchemiche, nonché cosa si possa trarre da un suo accorto utilizzo: la massa rocciosa e nerastra fronteggia il teschio perché lo rispecchia: infatti ha lo stesso medesimo aspetto delle scorie di fusione e da essa, quasi per un'illusione ottica, sembrano emergere i due strani personaggi. Ciò vuol dire, secondo noi, che ne provengono, e nell'ordine preciso in cui li elenca il brano di Stuart de Chevalier: prima il "sale prezioso" bianco come la neve (il personaggio più vicino a noi) poi, dopo la calcinazione al forno da riverbero, la sabbia "rossa come cinabro". Inoltre, il fatto che l'abito rosso del secondo personaggio mostri dei risvolti bianchi, significa secondo noi - se non sbagliamo - che il "sale prezioso" non deve essere completamente estratto dal "caput mortuum", dimodoché un poco ne resti corporificato con la "sabbia rossa".

Di questi due stessi personaggi, emergenti dal cadavere del Re, abbiamo

una rappresentazione pressoché identica nel Chymisch Kleinod

di Oswald Crollius:

Per quanto riguarda l'ora antelucana in cui avviene la scena del quadro - espressa, come abbiamo detto all'inizio, dalla stasi degli animali diurni e dall'attività di quelli notturni -, essa ha il preciso significato di suggerire quella precauzione climatico-astronomica che doveva necessariamente accompagnare le manipolazioni alchemiche e che differenzia radicalmente l'alchimia dalla chimica che le era contemporanea: Guercino, evocando il momento del giorno in cui la lavorazione del "caput" deve compiersi, si mostra così non meno caritatevole di Pierre Jean Fabre, Dottore alla Facoltà di Medicina dell'Università di Montpellier, nel suo Compendio dei segreti chimici: "io non intendo il vetriolo comune e ordinario, ma quello dei Filosofi, che si trova al levar del Sole, sparso molto copiosamente e più che abbondantemente su tutta la terra."

Il lungo periplo del senso allegorico ci mette ora in grado di affrontare in modo pertinente quello morale. Secondo noi questo si dispiega lungo due assi, a seconda che si prenda come guida uno dei due primi sensi.

Rispetto al senso letterale - quello di Lica, del fabbro e delle ossa di Oreste - esso si sostanzia nell'idea di carità: venire iniziati al mistero del "caput mortuum", delle scorie, significava che, nel mentre si era oggetto di aiuto, occorreva comprendere che al mondo non v'è nulla di così miserabile che, ricevendo un aiuto, non possa esse nobilitato aldilà di ogni aspettativa: proprio come dei miseri resti umani rivelano esser le spoglie preziose di un eroe mitico.

Rispetto al senso allegorico invece - cioè a quello alchemico - esso indica un'altra virtù: la modestia. In questo contesto, infatti, sono i due materiali nobili che osservano la materia vile da cui, essendone estratti, provengono. E non possiamo fare a meno di suggerire che questo deve aver avuto per il Guercino - uomo di grande dirittura morale - anche una portata più personale: secondo noi egli, a causa delle proprie umili origini, potrebbe aver visto se stesso nel "caput mortuum", materia vile da cui però si originavano opere sublimi.

Così, se noi leghiamo insieme i due aspetti del senso morale, ne ricaviamo la corretta lettura, quella di modesta caritas: infatti, la vera carità non si proclama ai quattro venti, non fa mostra di sé ma frutta una vera soddisfazione esercitandosi nell'ombra, in modo non apparente: secondo noi, è proprio quella che lo stesso Guercino pensava di offrire, nell'enigma della sua tela, all'interprete abbastanza ingegnoso da meritarla.

Ci resta dunque solo da chiarire il senso anagogico, ossia quello che "per le cose significate significa de le superne cose de l'etternal gloria". Dobbiamo ora considerare che, all'epoca del Guercino, l'alchimia medievale era stata già da tempo incorporata nell'ermetismo neoplatonico di matrice ficiniana come uno dei suoi aspetti, per così dire, sperimentali, rinnovando così quell'altro incontro di cui parla Eliade e che aveva avuto luogo molto tempo prima:

"Sebbene il problema dell'origine storica dell'alchimia alessandrina non sia ancora risolto, possiamo spiegare la repentina apparizione dei testi alchemici dell'era cristiana come il risultato dell'incontro di una corrente esoterica viva soprattutto tra le classi colte e rappresentata dai Misteri, dal neopitagorismo e dal neoorfismo, dall'astrologia, dalle "verità orientali rivelate", dallo gnosticismo ecc., con le tradizioni "popolari", custodi dei segreti di mestiere, delle magie e delle tecniche più arcaiche."

Allo stesso modo che agli antichi iniziati ai Misteri, anche a quelli rinascimentali non doveva essere sfuggito - come nota ancora Eliade - l'intrinseco rapporto tra questi e l'alchimia.

"Sappiamo che l'iniziazione ai Misteri consisteva, nella sua essenza, nel partecipare alla passione, alla morte e alla resurrezione di un dio. Noi ignoriamo le modalità di questa partecipazione, ma si può congetturare che le sofferenze, la morte e la resurrezione del dio, conosciute dal neofita nella forma del mito, della storia esemplare, gli venissero comunicate, durante l'iniziazione, in maniera "sperimentale". Il senso e la finalità dei Misteri erano la trasmutazione dell'uomo: attraverso l'esperienza della morte e della resurrezione iniziatiche, il mito mutava di regime ontologico (diveniva "immortale"). Ora, lo scenario drammatico delle "sofferenze", della "morte" e della "resurrezione" della Materia è attestato fin dall'inizio nella letteratura alchemica greco-egizia."

Si trattava insomma di far "sperimentare" al neofita la "realtà" della palingenesi: e proprio questo riteniamo sia il senso anagogico presente nel quadro di Guercino. Il che ci è già significato dall'albero in parte verde e in parte secco del quale Wind conferma il significato palingenetico:

"Un germoglio nuovo che nasce da un albero secco (…) era una formula comune per significare "rinascita", adottata anche nella medaglia del Laurana per Renato d'Angiò (…), con allusione al nome, Renatus. Su un cammeo rinascimentale che si trova alla Bibliothèque Nationale (…) ci si è serviti dello stesso motivo per simboleggiare la rinascita religiosa."

Che l'esoterismo rinascimentale sia completamente dominato dall'idea di una ciclicità del tempo e di un ritorno incessante delle anime ai corpi, salvo nel caso di una liberazione eroica e iniziatica dalla tirannia di Crono, è abbondantemente attestato. Se non è del tutto certo che il cardinale Bessarione accettasse la dottrina pagana della metempsicosi, sappiamo che il suo amico e maestro Gemisto Pletone la condivideva, così come Marsilio Ficino, Beroalde de Verville, Lorenzo de' Medici, Renato d'Angiò e tanti altri. E se è vero che ai tempi del Guercino le accademie erano da tempo estinte, è altrettanto vero che Venezia era diventata il centro di resistenza dell'ermetismo rinascimentale: segnatamente e soprattutto con Francesco Giorgio Veneto, il patrizio veneziano Zorzi, frate minore dell'Osservanza, teologo, filosofo neoplatonico, ermetizzante e cabbalista, uomo assai noto ed autorevole - significativamente sospettato dalle gerarchie ecclesiastiche fino a ricevere una scomunica, poi revocata - la cui influenza si estese lontano nello spazio e nel tempo, come spiega dettagliatamente il massimo esperto attuale del suo pensiero, Cesare Vasoli:

"Più tardi le sue dottrine, affidate al De harmonia mundi ed ai Problemata e sostenute da fedeli discepoli, come Arcangelo Pozzi da Borgonuovo e Serafino Cumirano, ebbero un'indiscutibile fortuna testimoniata non solo dalle citazioni di Giulio Camillo Delminio e del Giambullari, ma anche della singolare affinità di certi loro temi con gli atteggiamenti di alcuni tipici esponenti dell'"eresia" cinquecentesca, come Camillo Renato e il Curione, dalle esplicite dichiarazioni di Francesco Pucci, dai frequenti, esaltanti riferimenti di Guillaume Postel che molto contribuì a diffondere la fama di Francesco Giorgio negli ambienti e nei gruppi tendenzialmente settari nei quali si muoveva. Né è certo un caso che uno dei suoi più noti seguaci, Guy Le Fèvre de La Boderie, ne traducesse l'opera maggiore, apparsa a Parigi nel 1579, insieme alla versione francese dello Heptaplus pichiano. D'altro canto l'influenza del De harmonia mundi e dei Problemata doveva essere alquanto estesa e profonda nella cultura filosofico-religiosa del tardo Cinquecento, se il domenicano (ed ebreo convertito) Sisto da Siena svolse, nella sua Bibliotheca Sancta, una minuta confutazione del I libro dei Problemata, e se lo stesso Bellarmino attaccò esplicitamente, e in tono molto drastico, il loro autore. E tale supposizione mi sembra anche confermata dal ricorrere del nome e dei testi di Francesco Giorgio anche in ambienti culturali non italiani, come, per esempio, il circolo di John Dee e, poi, di Robert Fludd (di cui basterà qui ricordare le celebri idee sull'armonia musicale dell'universo), o, per passare in Francia, i gruppi religiosi in cui operarono il predicatore francescano "leghista" François Fueuardent, il celestino Pierre Crespet, Blaise de Vigenère (lo scolaro di Nicolas Le Fèvre de La Boderie, influenzato dallo Zorzi nell'elaborazione del Traité des prières et oraisons), Johannes Benedicti, Jean Pierre Camus, il collaboratore di Francesco di Sales, o, ancora, Jean Baptiste Morin, il corrispondente di Cartesio e di P. Mersenne, autore dell'Astrologicorum domorum cabbala detecta. Nondimeno, la prova più convincente della lunga fortuna dello Zorzi, a quasi un secolo dalla sua morte, credo sia costituita dalla nuova edizione dei Problemata, apparsa a Parigi nel 1622, ai tempi, insomma, della famigerata "invasione" dei Rosacroce. Com'è noto, proprio questa ristampa provocò, l'anno seguente, la recisa confutazione di un frate dei Minimi, ancora ignoto, ma destinato a diventare ben presto il grande "segretario" della nuova cultura scientifica, colui che, tra Galileo, Cartesio, Gassendi e Hobbes, tenne le fila dell'impetuoso rinnovamento del "grand siècle": P. Marin Mersenne. Con grande intuito e acuta comprensione egli vide, infatti, nelle dottrine del frate veneziano l'espressione più compiuta e più tipica di tutte quelle concezioni esoteriche, iniziatiche, magiche ed ermetizzanti che, secondo la sua rigorosa mentalità di scienziato e di uomo di Chiesa, minacciavano insieme la sana e chiara ortodossia e lo sviluppo lucido e preciso del sapere metodico e dei suoi fondamenti matematici. Ma neppure la battagliera polemica di Padre Marin riuscì a cancellare il singolare fascino di queste dottrine e di queste opere destinate a continuare a sopravvivere per tutto il secolo. Poi le pagine dedicate al francescano veneziano da storici ed eruditi, tra i quali basterà ricordare il Morophius, il Warton ed il Brucker testimoniano che il ricordo di Francesco Giorgio non era affatto spento nel tardo Seicento e nel Settecento, come mostra, ancora, il medaglione scritto da Giovanni degli Agostini nelle Notizie istorico-critiche intorno alla vita degli scrittori veneziani, dal quale dipende anche la breve notizia fornita dal Tiraboschi."

Il lungo brano sopra riportato era necessario per render conto dell'incredibile influenza di un autore in seguito pressoché dimenticato. Le citazioni seguenti ci faranno invece comprendere fino a che punto lo Zorzi aderisse alla dottrina della palingenesi:

"Per Francesco Giorgio simili considerazioni possono persino spiegare le antiche credenze nella metempsicosi sostenute da Pitagora e Platone; e, almeno in parte, giustificano chi ha creduto nella possibile reincarnazione dell'anima in corpi vegetali o animali. Ricorda che alcuni platonici (Carneade, Senocrate, Arcesilao) hanno interpretato la metempsicosi "poetico more", mentre altri (Plotino, Giamblico e Porfirio, Proclo e Siriano) l'hanno addirittura sottaciuta, forse perché ne avevano compreso la più intima e riposta verità. E, invero, si tratta piuttosto di un'immagine poetica, usata dai filosofi per indicare la decadenza dell'anima peccatrice, divenuta "animale" e, per così dire, "imbestialita". Ma come può discendere al più basso livello della vita cosmica, l'uomo può ascendere con la sua anima sino alla divinità, contenere in sé ed apprendere tutto; i cieli e i loro segni, le intelligenze angeliche, le idee eterne, Dio sommo di cui il suo animo riesce a cogliere i vestigi e l'immagine riflessa nell'universo."

Tuttavia, vi è un'accezione più specifica in cui la palingenesi interviene nell'opera dello Zorzi:

"La "resurrectio", argomento essenziale del settimo "tonus", è dunque, il punto focale, l'ultima conclusione escatologica verso la quale tende la spiritualità di Francesco Giorgio, nutrito delle tante, diverse e contrastanti ispirazioni mistiche del suo tempo e della sua cultura. Anch'egli - come il suo maestro Ficino - sa che condizione per la vita eterna è la giusta tendenza dell'anima verso il suo vero bene, Dio, e, dunque, il desiderio di quella beatitudine ultraterrena che consiste nella contemplazione e nel godimento illimitato di Dio. La vita futura è, anzi, in un certo senso, la continuazione e perfezione della vita attuale, perché essa sviluppa e completa la scelta che l'anima ha già compiuto quando ha saputo vincere il peso della materia e della carne e mirare soltanto al suo principio e alla sua superiore natura. Deposta finalmente la "perstrepens et dissonans materia" che di per sé tende alla dissoluzione, "opera consummatissima" di Dio, raggiunge la sua ultima armonia, perché il suo stesso corpo - lo insegnano il mitico Enoch e lo Pseudo-Taddeo - si trasforma in sostanza spirituale e immortale. Ora, questa trasmutazione è concessa in vita solo a pochissimi."

Ora, quest'ultimo punto - della palingenesi in vitam - è indubbiamente di derivazione alchemica in quanto sembra essere l'obiettivo autentico che muoveva gli sforzi degli alchimisti. Vale la pena di illustrare quanto generalmente ciò fosse considerato possibile - in particolare nella Venezia dei tempi appena successivi a quelli del Guercino - riportando alcuni stralci da un libello anonimo stampato proprio nella città, nel 1697, e intitolato La critica della morte, overo l'apologia della vita e le ricette dell'arte ch'accrescono i languori della natura, in cui si narrano le vicende veneziane di un tal Federico Gualdi, da voce pubblica considerato in possesso della Crisopea, vicende che sembrano anticipare il cliché di quelle, ben più clamorose, del cosiddetto Conte di St. Germain nel secolo seguente. Questo Gualdi sembra sia stato in contatto epistolare con il Marchese Francesco Maria Santinelli autore - sotto lo pseudonimo di Fra Marcantonio Crassellame Chinese, del famoso trattato alchemico Lux obnubilata suapte natura refulgens, pubblicato anch'esso a Venezia nel 1666: